“Qui siamo tutti una cosa sola.”

“Dovresti sentirti onorato di farne parte.”

“Quello che ricevi vale più di quello che ti viene chiesto.”

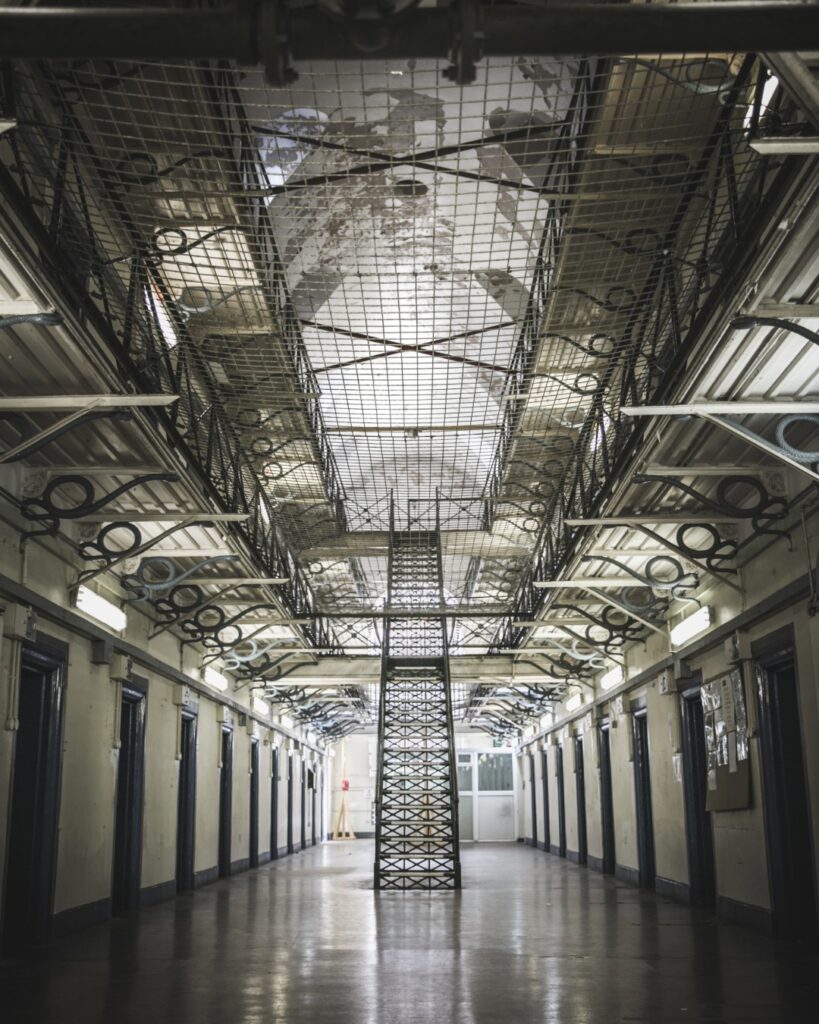

Dietro parole che sembrano rassicuranti, spesso si nasconde un meccanismo sottile: l’azienda che si veste da famiglia, la gratitudine usata come leva di controllo, l’appartenenza trasformata in un vincolo che non lascia spazio al dissenso. È in quel momento che la relazione professionale smette di essere un patto chiaro e diventa dipendenza.

La retorica dell’impresa-famiglia funziona perché parla a un bisogno profondo: sentirsi parte, non essere soli. Ma in un contesto organizzativo, l’affetto non basta. Una famiglia non ti misura sulle performance. Un’organizzazione sì. Quando la metafora prende il sopravvento, l’equilibrio si rompe: non c’è più distinzione tra cura e possesso, tra collaborazione e obbedienza.

Le richieste allora diventano obblighi mascherati, gli straordinari si travestono da “gesti di disponibilità”, il riconoscimento perde autenticità e diventa moneta di scambio. In quel momento, il linguaggio dell’impresa smette di nutrire e inizia a consumare.

Il burnout non è un’invenzione di chi “non regge”: è riconosciuto a livello internazionale come conseguenza di uno stress cronico non gestito. Esaurimento, cinismo, senso di inefficacia: tre sintomi che minano la persona e riducono anche la produttività che l’organizzazione voleva difendere. In Italia, la valutazione del rischio stress è un obbligo di legge: non è una questione di sensibilità, ma di responsabilità concreta.

Eppure, restiamo anche quando non dovremmo. Ci convinciamo che sopportare sia un atto di fedeltà, che sia normale rinunciare a pezzi di sé in nome di un bene superiore. La risposta sta nel legame affettivo che costruiamo con il lavoro, nel desiderio di riconoscimento, nella paura di perdere il senso di identità che ci dà l’appartenenza. È un collante potente, ma rischia di diventare una catena.

Non ogni cultura organizzativa forte, però, è un problema. C’è una differenza netta tra l’essere sfidati a crescere e l’essere spinti oltre ogni limite. Un’impresa sana chiede impegno, ma non travalica i confini della vita personale. Non si maschera da famiglia, ma si riconosce per ciò che è: una squadra che lavora per obiettivi condivisi, con regole chiare e rispetto reciproco.

Riconoscere di essere dentro un meccanismo di dipendenza è già il primo passo. Serve uno sguardo esterno, la capacità di misurare con obiettività il proprio carico, la forza di chiedersi: “Questa organizzazione mi sta valorizzando davvero o sta solo consumando la mia energia?” La libertà non è un atto di tradimento: è il recupero del diritto a scegliere.

Allo stesso modo, chi guida non può permettersi di alimentare dipendenze. Deve dichiarare confini netti, distinguere la cura dal controllo, costruire patti espliciti e misurabili. Non basta fissare obiettivi: occorre garantire spazi di ascolto, sicurezza psicologica e criteri di sostenibilità del lavoro. Perché la vera lealtà nasce dal rispetto, non dalla colpa

L’impresa, in fondo, non è né una famiglia né una macchina. È un ecosistema. L’homo ego-centrico costruisce ambienti che ingabbiano, coltivando dipendenze per sentirsi forte. L’homo eco-centrico costruisce invece equilibri: spazi che generano valore senza consumare chi li abita. Olivetti ha mostrato che il lavoro può essere comunità e bellezza. Marchionne ha ricordato che l’impegno e il dovere sono fondamentali. Due voci diverse, ma che insieme insegnano un principio semplice: pretendere senza invadere, guidare senza possedere. Il lavoro è parte di ciò che siamo, ma non può esaurire ciò che siamo. Un’organizzazione che usa la retorica della gratitudine per chiedere obbedienza tradisce la propria natura. Un’organizzazione che costruisce patti chiari e relazioni sane, invece, diventa un luogo dove la lealtà è scelta libera e non condizione imposta.